México entre espejos rotos: la falsa guerra entre izquierda y derecha

OPINIÓN

Pablo Andrei Zamudio Díaz

México parece vivir atrapado en una disputa interminable que no conduce a ningún lugar. Mientras unos —los que se dicen de izquierda— se consuelan culpando a los errores del pasado, los otros —los que se asumen de derecha— repiten que hoy estamos peor que nunca, como si el pasado hubiera sido ejemplar. Entre la nostalgia y el resentimiento, el país se desangra, se divide y se paraliza.

El debate público se ha vuelto un campo minado de reproches donde pocos se atreven a mirar la realidad con honestidad. Unos justifican el presente apelando a los lamentos de antaño; otros idealizan el pasado como si la corrupción, la desigualdad y la impunidad fueran recién descubiertas. Pero la verdad —incómoda y persistente— es que México no se derrumbó en un sexenio ni se redimirá en otro. Su deterioro ha sido acumulativo y compartido por décadas: fruto de lo que hicimos, de lo que permitimos y, sobre todo, de lo que aún preferimos ignorar como sociedad.

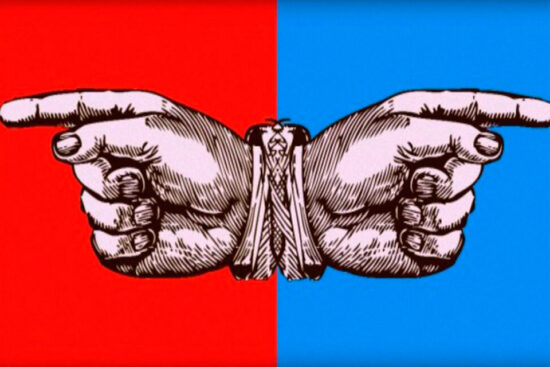

La culpa, si acaso tiene sentido mencionarla, no tiene color ni ideología. Nació de nuestra historia y de nuestras omisiones; de la indiferencia con que normalizamos los abusos; de las veces que callamos por conveniencia, cansancio o conformismo; y de aquellas en que decidimos “en democracia” entregar el destino del país a unos para después señalarles con el dedo. La política no es un ente ajeno: es el espejo de nuestra propia complicidad como sociedad. Las instituciones, los liderazgos y los fracasos no se inventan solos: son reflejo de una ciudadanía que los sostuvo o los dejó pasar.

Seguir así es no darnos cuenta de que el equipo contrario lleva tiempo jugando juntos, perfeccionando sus trampas y afinando sus redes. Ese equipo —el de la corrupción, la inseguridad, la impunidad y la desigualdad— juega unido, con estrategia y sin fisuras. Mientras tanto, nosotros, los que decimos querer lo mejor para México, seguimos distraídos en pleitos inútiles, discutiendo entre nosotros quién tiene la razón, en lugar de organizarnos para jugarles de tú a tú desde las posiciones que a cada uno nos corresponde. Ellos avanzan con cálculo; nosotros tropezamos entre sospechas y divisiones. Y así, una y otra vez, seguimos perdiendo el mismo partido.

Eso pasa con México: en lugar de movernos con orden, propósito y unidad, nos estorbamos, nos descalificamos y nos saboteamos. Olvidamos que, al final, todos jugamos en el mismo campo y que el marcador nos afecta por igual. Todos queremos ganar el mismo juego: derrotar la corrupción, la inseguridad, la impunidad y la desigualdad. Pero mientras sigamos jugando divididos, los contrarios seguirán metiendo goles en nuestra portería.

Hoy, cuando la polarización amenaza con borrar el sentido de nación, vale recordarlo: México no es su gobierno ni su oposición, ni su pasado —según algunos glorioso— ni su presente tan convulso. México somos todos, con nuestras contradicciones, errores y silencios.

Mientras sigamos mirándonos con desconfianza, el país permanecerá estancado. Y lo que no se mira con verdad, lo que no se asume con responsabilidad, termina por colapsar.

La reconstrucción de México no comenzará con un discurso ni con un decreto, sino el día en que entendamos que los verdaderos contrarios no están entre nosotros, sino enfrente.

Dejemos de lado las creencias o lealtades partidistas: eso ya está de más. Lo que importa es que todos le vamos a México.

Si por encima de nuestras ideologías, credos o preferencias, le vamos a México, unámonos en todo aquello que nos conduzca a su bienestar.

Porque solo un país que deja de pelear consigo mismo puede ganar el partido que cambie su historia.

Y solo un país que juega unido puede, por fin, conquistar un mejor presente y un mejor mañana.